- Cronologia-

1915

26 APRILE

L’Italia aderisce al patto di Londra con l’Intesa.

3 MAGGIO

L’Italia denuncia la Triplice Alleanza.

23 MAGGIO

L’Italia presenta la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria.

24 MAGGIO

L’Italia comincia le ostilità con l’Austria-Ungheria. Prima veloce avanzata fino al confine militare austriaco.

23 GIUGNO – 7 LUGLIO

Prima battaglia dell’Isonzo, senza risultati rilevanti.

18 LUGLIO - 4 AGOSTO

Seconda battaglia dell’Isonzo, senza risultati rilevanti.

18 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Terza battaglia dell’Isonzo, con lo scopo di aiutare i serbi. L’offensiva italiana viene respinta.

10 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE

Quarta battaglia dell’Isonzo, con scarsi risultati.

1916

11 – 19 MARZO

Quinta battaglia dell’Isonzo, decisa dai francesi per distogliere truppe tedesche dal fronte di Verdun. L’offensiva italiana viene respinta.

15 – 24 MAGGIO

L’esercito austriaco al comando del maresciallo Franz Conrad, scatena un’offensiva nel Trentino.

29 MAGGIO

Gli austriaci occupano Asiago.

4 – 10 GIUGNO

Battaglia sull'altopiano di Asiago.

12 – 16 GIUGNO

L’estremo tentativo austriaco contro il Novegno e il Lemerle fallisce.

16 GIUGNO – 24 LUGLIO

Controffensiva italiana che ottiene risultati parziali.

6 AGOSTO – 16 SETTEMBRE

Sesta battaglia dell’Isonzo. Avanzata italiana e conquista di Gorizia (9 AGOSTO).

27 AGOSTO

L’Italia dichiara guerra alla Germania.

14 – 16 SETTEMBRE

Settima battaglia dell’Isonzo. Offensiva italiana respinta.

10 – 12 OTTOBRE

Ottava battaglia dell’Isonzo. Offensiva italiana respinta.

1 – 4 NOVEMBRE

Nona battaglia dell’Isonzo. Limitati successi italiani.

1917

12 – 28 MAGGIO

Decima battaglia dell’Isonzo. Limitati successi italiani.

4 GIUGNO

Controffensiva austriaca sul Carso, che vanifica in gran parte le recenti conquiste italiane.

10-25 GIUGNO

Offensiva della VI armata italiana sull'altopiano di Asiago (battaglia dell’Ortigara), risoltasi con un sanguinoso fallimento.

17 AGOSTO – 15 SETTEMBRE

Undicesima battaglia dell’Isonzo. Limitati successi tattici italiani (Conquista dell’altopiano della Bainsizza e del Monte Santo).

4 SETTEMBRE

Attacco austriaco sul Carso.

24 OTTOBRE

I tedeschi e gli austriaci rompono il fronte italiano davanti a Tolmino e a Plezzo. Gli italiani devono ripiegare dietro il Tagliamento e quindi dietro il Piave.

8 NOVEMBRE

Armando Diaz sostituisce Luigi Cadorna come capo di stato maggiore del Regio Esercito.

10-26 NOVEMBRE

Battaglia d’arresto italiana sull'altopiano di Asiago, sul Grappa e sul Piave.

1918

15-23 GIUGNO

Offensiva austriaca da Asiago alle foci del Piave; respinta dalle truppe italiane.

24 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE

Offensiva che si conclude con la vittoria di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti.

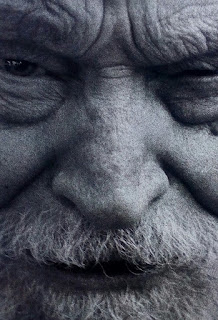

da "Maledetti Balcani" - Paolo Rumiz racconta la Grande Guerra

contributo fotografico da #SPUNTIDISTORIA della Prof.ssa Lucia Tracanzan (novembre 2018), approfondimento sulla Prima Guerra Mondiale nel nostro territorio