Questa è una storia che parla di un amore doloroso e tragico, tuttavia eterno.

In un pomeriggio del 1275 nelle mani di Francesca c’è un libro, un racconto che narra di un amore lontano, di passione e di destino. Le parole accendono nel cuore di entrambi un desiderio che non possono controllare. Il romanzo che i due stanno leggendo parla di un destino irrealizzabile fra Lancillotto e Ginevra, il più potente cavaliere di Re Artù e la regina che tiene il suo cuore tra le mani.

La lettura di quel libro diventa il loro incontro segreto, il momento in cui si realizza l’amore proibito.

Mentre leggono, si guardano negli occhi e sentono crescere un sentimento che non possono ignorare.

All’improvviso, senza dirsi nulla, si baciano.

In quel momento, il mondo intorno a loro sparisce e restano solo loro due, legati da una passione che cambierà tutto. Quel bacio è l’inizio della loro sofferente storia d’amore.

Loro sono completamente ignari delle conseguenze, che porteranno al loro comune destino.

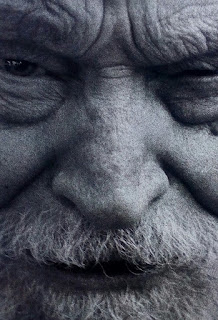

Un giorno Gianciotto, il marito di Francesca, scopre della relazione tra lei e Paolo, suo fratello minore. Gianciotto era figlio di Malatesta da Verrucchio, era un uomo sgraziato, deforme e anche severo e violento.

L’ira lo acceca in un impeto di rabbia, corre verso di loro, pronto a vendicarsi. Non c’è tempo di scappare: in un attimo il marito afferra una spada e colpisce profondamente e ripetutamente i due innamorati.

Francesca urla, ma ormai è troppo tardi: l’unica cosa che riusciva a intravedere durante i suoi ultimi battiti sono i loro corpi ancora uniti nella larga pozzanghera di sangue che li circondava. Una lacrima le scese sulla guancia prima di chiudere definitivamente gli occhi.

Paolo e Francesca, adesso due anime perdute nell’inferno, camminano fianco a fianco nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi, travolti dalla tempesta infernale.

Da oggi i due saranno condannati a vivere all’interno di una terribile e malvagia bufera, così come hanno preferito in vita la bufera della passione.

Insieme, Paolo e Francesca si stringono sofferenti e cercano conforto nell’amore che li ha legati in vita e che ora li tormenterà per l’eternità.

Margherita Zanette 2DS